Le parole della guerra

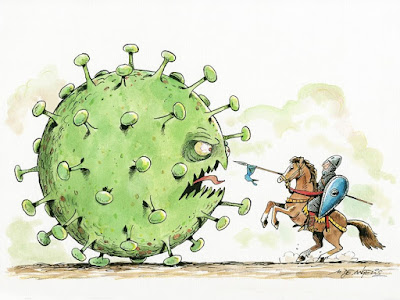

Qualche settimana fa, in un post su Facebook (poi rimosso), Fabio Bonifacci si scagliava contro l'uso di certe metafore nel racconto della malattia. Quando uno muore non si "arrende" a niente, scriveva. Se guarisce non "sconfigge" nessuno, il decorso non è una "lotta", nessuno è un "guerriero". C'è un malato, c'è una cura, c'è la guarigione, a volte la morte. Punto. Il suo post aveva un obiettivo chiaro (denunciare l'insidioso ragionamento per il quale chi non ce la fa sia meno guerriero, più molle, più arrendevole) ma mi ha fatto pensare al profondo fastidio che provo ogni volta che sento usare il linguaggio bellico come serbatoio di metafore per ambiti che bellici non sono.

La malattia è solo uno, forse il più blasfemo. Ma se penso al mondo del lavoro, mi trovo quotidianamente accerchiato da campagne, divisioni, reclutamento, addestramento, fino alle più colorite "war room", "task force", e via con gli inglesismi da quartier generale alleato. In politica fioriscono conquiste, battaglie e barricate. Nello sport quanti duelli, fucilate dalla distanza, precisione da cecchini, fino ai più canonici attacco e difesa? D'altronde lo sport nasce proprio come sublimazione dell'attività bellica in tempo di pace, le prime olimpiadi si basavano su pugilato, lancio del giavellotto e lotta libera. Sempre meglio dei leoni nel Colosseo, ma nel profondo della sua essenza un passante ben fatto da fondo campo non è molto diverso da un fendente che perfora le budella del nemico. Anche la narrativa, tutta la narrativa, sia letteraria che cinematografica, ha bisogno del conflitto come una macchina del motore. Senza antagonismi, senza scontri, più o meno fisici, più o meno simbolici, le storie restano ferme. Certa letteratura, poi, è assai poco metaforica. Come nello sport ci sono le discipline "di combattimento" e le arti "marziali", così abbiamo i film di guerra e quelli di azione, che in genere si riducono a inseguimenti, scazzottate e sparatorie. Qui la violenza non è nemmeno più metaforica, è proprio il codice dichiarato, il fine più che il mezzo della narrazione.

E tutte queste cose, tutte, ci appassionano. Anche il più pacifico degli uomini non può che essere attratto dallo scontro fra il buono e il cattivo. Mio figlio è il bambino meno aggressivo che io conosca, eppure trascorre volentieri ore davanti a uno schermo a far saltare le teste di nemici digitali. E' terrorizzato dalle cimici, ma se vede un AK47 in TV esulta come se ritrovasse un caro amico.

L'aggressività è così profondamente umana da essere irrinunciabile a tutti i livelli. Abbiamo passato qualche manciata di secoli a costruire una sovrastruttura fatta di raziocinio, valori, buoni sentimenti, ma sotto l'epidermide ci sono milioni di anni di evoluzione basati sulla sopraffazione. Sulla necessità di dare la morte per avere la vita. Sul combattimento e l'uccisione come aspetti basilari della quotidianità, caratteristiche fondanti dell'essere umano.

Questo profondo bisogno di sangue filtra in tutti i campi della nostra esistenza, fra le crepe della sottile crosta di civiltà ancora così fresca, così fragile. E dove non può emergere nella sostanza, si fa strada attraverso le parole. Non a caso, il linguaggio bellico è l'unico che non ha bisogno di metafore. La guerra è fucina del linguaggio, qui le parole nascono e vengono esportate verso tutto il resto dello scibile umano. Forse Bonifacci si sbagliava, e forse mi sbaglio anche io quando provo fastidio. Quelle parole, quelle espressioni, appartengono di diritto a qualsiasi ambito perché appartengono all'uomo più profondamente di qualsiasi altra.

E magari si sbagliava anche il filosofo. Forse l'uomo non è un animale sociale. Anche questo, anche la socialità, è solo un costrutto, uno strumento, una benevola speranza. Ci siamo messi insieme perché in tanti si caccia meglio e si uccidono più nemici. Perché in tanti è più facile salvarsi la pelle, innanzitutto, e farla agli altri - uomini o animali - secondariamente.

Forse l'uomo, in fondo, è soltanto un animale violento.

Commenti

Posta un commento